سعيد الحاج -المعهد المصري للدراسات

رغم أن إقالة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون واختيار رئيس جهاز الاستخبارات المركزية مايك بومبيو مكانه جاءت لأسباب داخلية تتعلق بالخلافات بينه وبين الرئيس ترمب، إلا أن القرار يشغل عدداً من العواصم العالمية نظراً للاختلافات الكبيرة بين الرجلين إضافة لخلفية إقالة تيلرسون.

ولعل أنقرة من أوائل العواصم التي اهتمت بالإقالة بسبب حالة التوتر التي تشوب علاقات البلدين وباعتبار أن وزير خارجيتها مولود تشاووش أوغلو كان قد أبرم مؤخراً تفاهمات أولية مع تيلرسون بخصوص سوريا عموماً ومنبج خصوصاً. ورغم أن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم حاول التقليل من وقع الإقالة، معتبراً أن علاقات بلاده مع الولايات المتحدة “مؤسسية ولا تقوم على الأشخاص”، إلا أن ذلك لا يبدو كافياً لإخفاء التوجسات التركية.

ولعل أولى الإشارات السلبية في هذا الإطار هي تأجيل اجتماع وزيري خارجية البلدين الذي كان مقرراً في الـ 19 من آذار/مارس الحالي بسبب الإقالة دون تحديد موعد بديل. وإذا ما وضعنا في الحسبان تهديد تشاووش أوغلو بأن عدم التزام واشنطن بالتفاهمات المتعلقة بمنبج قد تدفع بلاده للقيام بعملية عسكرية في منبج – على غرار درع الفرات وغصن الزيتون – فإنه من الأهمية بمكان دراسة التأثيرات المحتملة لهذا المتغير الجوهري في وزارة الخارجية الأمريكية على الملف السوري وعلى العلاقات التركية – الأمريكية عموماً.

العلاقات التركية – الأمريكية

حسمت تركيا خيار سياستها الخارجية بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة بالانضمام عام 1952 لحلف شمال الأطلسي (الناتو) حمايةً لنفسها وأراضيها من أطماع الاتحاد السوفياتي السابق، وطوال فترة الحرب الباردة لم يطرأ أي تغير جوهري على توصيف العلاقة بين أنقرة وواشنطن. وبقيت تركيا حتى نهاية الحرب الباردة بمثابة قاعدة متقدمة لحلف الناتو، الأمر الذي صاغ سياستها الخارجية بطريقة تقليدية نمطية ضمن توجهات الحلف وقيادته الأمريكية. ورغم بعض الاستثناءات القليلة، مثل التدخل التركي في قبرص عام 1974 وقطع الولايات المتحدة لمساعداتها العسكرية لأنقرة حينها وحتى عام 19781 ، إلا أن السياسة الخارجية التركية لم تبعد كثيراً عن التوجهات الأمريكية. أكثر من ذلك، كانت العلاقة تبعية أكثر منها ندية، بل وصل الأمر لسياسات وقرارات ومواقف أمريكية قللت من شأن “حليفها” الأطلسي مثل أزمة الصواريخ الكوبية في 1962 ورسالة الرئيس جونسون الشهيرة عام 1964.

إثر نهاية الحرب الباردة، ثار نقاش في الغرب حول مدى أهمية تركيا للغرب والحلف الأطلسي بعد انهيار الاتحاد السوفياتي والكتلة الشرقية، ما أثار هواجس تركيا وأطلق لديها فكرة البحث عن دور مختلف في النظام العالمي الآخذ في التشكل، وهو ما دفع الرئيس أوزال للتصرف منفرداً ومشاركة الولايات المتحدة في حرب الخليج الثانية2 . وشهدت تسعينات القرن المنصرم فترة ذهبية للعلاقات التركية – الأمريكية، توّجها الطرفان بإعلان “الشراكة الاستراتيجية” بينهما في 1995.

مع العدالة والتنمية، أعادت تركيا التفكير بمكانها ومكانتها إقليمياً ودولياً، وإعادة تعريف وتفسير وصياغة سياستها الخارجية دون نقضها تماماً، وهو ما أسهم مع الوقت سياسات أكثر استقلالية نسبياً وتعاملاً ندياً مع مختلف الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، فكانت أزمة “مذكرة الأول من مارس” في بدايات حكم العدالة والتنمية أزمة ثقة كبيرة بين الطرفين . ولذلك، وباستثناء الفترة الرئاسية الأولى لباراك أوباما الذي فضّل مخاطبة العالم الإسلامي من تحت قبة البرلمان التركي في 2009 منظّراً لـ “النموذج” التركي، فإن العلاقات التركية – الأمريكية لم تشهد استقراراً أو تطوراً ملحوظاً.

أسباب التوتر

إن أزمة العلاقات التركية – الأمريكية هي في الأصل إحدى سمات فترة ما بعد الحرب الباردة التي لم تصل بعد لنظام دولي جديد ومستقر، وسببها الرئيس هو عدم تفهم واشنطن وتقبلها لتغير نظرة تركيا لنفسها ودورها ومكانتها وللإقليم والعالم. حتى اليوم، ما زالت الولايات المتحدة غير متفهمة للسياسة الخارجية التركية المستقلة نسبياً عنها وعن المحور الغربي، سيما منذ عام 2011 الذي شهد نقلة نوعية للسياسة الخارجية التركية من المحافظة والانكفاء والحياد إلى المبادرة والنشاط والفاعلية، خصوصاً تجاه منطقة الشرق الأوسط بعد ثورات “الربيع العربي”.

ثمة أزمات متعددة ومتراكمة ومتزامنة توتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن، مثل قضية “رضا ضراب” وأزمة التأشيرات والتحقيق مح حرس الرئيس التركي في الولايات المتحدة وغيرها، مما سيأتي ذكره وتفصيله لاحقاً. لكن تعمق الفجوة بين الشريكين الاستراتيجيين، تحديداً منذ الفترة الثانية للرئيس أوباما، يعود لملفين أساسيين:

الأول، الدعم الأمريكي المتواصل للفصائل الكردية المسلحة في سوريا، في تجاهل تام للتحفظات التركية؛ بسبب العلاقات العضوية بين حزب الاتحاد الديمقراطي وذراعه العسكرية وحدات حماية الشعب وبين حزب العمال الكردستاني الذي يخوض حرباً انفصالية ضد تركيا منذ عام 19844 . يختلف الشريكان الاستراتيجيان وعضوا الناتو اختلافاً جذرياً في توصيف حزب الاتحاد، حيث تراه أنقرة امتداداً سوريا للكردستاني بينما تعتبره واشنطن حليفاً محلياً أساسياً في مواجهة داعش.

نكثت الولايات المتحدة لعدد من تعهداتها لأنقرة بخوص دعمها وتسليحها لوحدات الحماية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تمثل الوحدات غالبيتها العظمى. فقد كانت واشنطن تعهدت بخروج/إخراج “قسد” من منبج بعد تحريرها من داعش وهو ما لم يحصل. كما كانت أكدت أن تعاونها معها تكتيكي ومؤقت ومحدد بالحرب مع داعش، لكن استراتيجيتها في سوريا المعلنة مؤخراً تحدثت عن تعاون طويل الأمد مع “قسد” في مناطق شرق الفرات5 . وكانت واشنطن قد أكدت مراراً أنها ستعيد سحب الأسلحة الثقيلة التي أمدت وحدات الحماية بها بعد نهاية الحرب على داعش، لكنها تنصلت من ذلك .

الثاني، هو ملف تسليم فتح الله كولن زعيم “التنظيم الموازي” المقيم في بنسلفانيا منذ 1999 والذي تتهمه أنقرة بأنه العقل المدبر للمحاولة الانقلابية الفاشلة صيف 2016. ورغم العلاقة الوثيقة المفترضة بين البلدين ورغم اتفاقية “تبادل المجرمين” الموقعة بينهما عام 1971، إلا أن واشنطن لا تكتفي فقط بضرب المطالبات التركية بتسليمه عرض الحائط، لكنها أيضاً تماطل في التعاون في هذا الملف وتمتنع حتى عن التحقيق معه، الأمر الذي يثير – إضافة لوقائع أخرى – شكوك أنقرة في دور أمريكي مفترض في الانقلاب الفاشل.

آفاق المستقبل

على مدى الأشهر التي شغل خلالها منصب وزير الخارجية كان تيلرسون عاملَ توازن نسبي في الإدارة الأمريكية، وعرف باختلافه في الرأي والموقف مع ترمب في عدد من القضايا والملفات والقرارات، في مقدمتها الأزمة الخليجية والموقف من الاتفاق النووي مع إيران والتوتر مع كوريا الشمالية.

اليوم، مع إقالة تيلرسون واختيار رئيس جهاز الاستخبارات المركزية (CİA ) السابق مايك بومبيو مكانه (ما زال بانتظار إقرار الكونغرس) بما هو معروف عنه من سيرة ذاتية ومواقف ، يمكن القول إن ترمب قد أحكم سيطرته على وزارة الخارجية ما يعني أنها ستكون أقرب لمواقفه هو مما كانت عليه في عهد تيلرسون. يعني ذلك أن السياسة الخارجية الأمريكية مرشحة لبعض المتغيرات، لكن ذلك قد يتطلب وقتاً فضلاً عن ارتباطه بشكل مباشر بالصراع البيني بين المؤسسات الأمريكية من جهة وبينها وبين الرئيس ترمب من جهة أخرى.

فيما يتعلق بتركيا، جاءت إقالة تيلرسون في وقت حساس نوعاً ما، أي خلال استمرار عملية غصن الزيتون في عفرين، وبعد اتفاق تركيا والولايات المتحدة على آلية حوار مشتركة من خلال ثلاث لجان على القضايا الخلافية، وبعد تفاهمات أولية جرت بين تيلرسون ونظيره التركي تشاووش أوغلو بخصوص منبج .

أكثر من ذلك، يمثل بومبيو تيار الصقور في الإدارة الأمريكية، وله مواقف سابقة غير إيجابية بخصوص أنقرة ، الأمر الذي يغذي بشكل مباشر أو غير مباشر القلق التركي من مستقبل العلاقات في ظل رئاسته للوزارة.

هناك ثلاثة أبعاد يمكن من خلالها دراسة مدى تأثر تركيا بهذا التغير المهم في وزارة الخارجية الأمريكية، وهي العلاقات البينية المباشرة، والقضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، والقضية السورية.

أولاً: العلاقات البينية المباشرة.

تقوم العلاقات الثنائية بين الطرفين على أسس دبلوماسية وسياسية واقتصادية وأمنية معقدة تبني على عشرات السنين من التعاون والمؤسسات والمواقف والقرارات والمصالح، ما يجعل النكوص عنها باهظ الثمن للطرفين. وليس هناك ما يشير إلى أن الولايات المتحدة في صدد الانقلاب تماماً على شريكتها الاستراتيجية، ورغم أنها غير راضية عن بعض سياساتها الخارجية وتعمل ضد مصالحها في سوريا مثلاً، إلا أن ذلك لا يتم على أساس المواجهة المباشرة وإنما ما زالت واشنطن حريصة على عدم وصول العلاقات لحالة القطيعة.

دبلوماسياً واقتصادياً وسياسياً، ليس ثمة أي إشارات على تراجع العلاقات التركية – الأمريكية البينية أكثر في المدى المنظور، ولا على تحسنها بشكل مفاجئ، سيما وأن الكثير من الملفات محسومة على مستوى الدولة وليس على مستوى وزير أو وزارة الخارجية. تبقى الملفات العالقة بين البلدين على حالها إلى حد بعيد، وأهمها:

1- ملف فتح الله كولن: رغم علاقة الشراكة بين البلدين، ورغم تصنيف تركيا لـ “الكيان الموازي” الذي يتزعمه فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية، ورغم تقديم تركيا سلسلة من الأدلة على تورط الرجل في المحاولة الانقلابية الفاشلة صيف 2016، ورغم مرور أكثر من عام ونصف الآن على الانقلاب الفاشل، إلا أن الولايات المتحدة لم تتجاوب مع تركيا في موضوع تسليمها فتح الله كولن وفق اتفاقية “إعادة المجرمين” الموقعة بينهما عام 1979.

أكثر من ذلك، لم تبد الولايات المتحدة حتى الآن أي بادرة لحسن النوايا في ملف كولن، حيث لم توقف الرجل أو تحقق معه ولم تقم بأي خطوة تجاه امبراطوريته المالية والمؤسسية التي ما زالت تعمل على قدم وساق على أراضيها. ما زالت واشنطن تقول إن الملف قضائي بامتياز وأن حكومتها لا تملك التدخل في عمل القضاء الأمريكي المستقل، بينما تماطل وزارة العدل حتى الآن في التعامل مع الأدلة التي قدمتها أنقرة وبالتالي تبطئ عامدةً – وفق أنقرة – من إجراءات التسليم المتبعة وفق الاتفاقية سالفة الذكر.

2- ملف رضا ضراب: أوقفت السلطات الأمريكية رجل الأعمال التركي من أصل إيراني رضا ضرّاب (أو صرّاف) في آذار/مارس 2016 خلال زيارة له، ثم أوقفت بعد ذلك بسنة النائب السابق لرئيس مصرف “خلق” الحكومي التركي محمد حاقات أتيللا بتهمة خرق العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران. أثارت القضية وما زالت مخاوف أنقرة بأن تتحول لأداة للضغط عليها وعلى قطاعها المصرفي، خصوصاً وأن ضراب تحول في القضية من متهم أول إلى شاهد متعاون، قبل أن يحكم القضاء الأمريكي بإدانة أتيللا، ما قد يفتح الباب مستقبلاً على قضايا مماثلة قد تشمل مسؤولين أتراك سابقين أو حاليين .

3- ملف التأشيرات: حيث جمّدت الولايات المتحدة تأشيرات الدخول لأراضيها التي تمنحها سفارتها وقنصلتها في تركيا على خلفية توقيف سلطات الأخيرة أحد العاملين الأتراك في قنصيلتها في إسطنبول (متين طوبوز) بتهمة عضوية الكيان الموازي، وردت تركيا بالمثل. ورغم أن واشنطن أعلنت لاحقاً عن حل هذه الإشكالية جزئياً بعد اتفاق ضمني مع أنقرة، إلا أن الملف برمته ما زال عالقاً ومفتوحاً على تعقيدات محتملة .

4- ملفات أخرى مثل التحقيق مع الحرس الشخصي للرئيس التركي رجب طيب اردوغان بسبب مشادة حصلت في إحدى زياراته مع متظاهرين مؤيدين لحزب العمال الكردستاني، وترى أنقرة أنها مفتعلة ومبالغ بها باعتبار أن التحقيق شمل أسماء من الحرس لم ترافقه في تلك الزيارة.

في المحصلة، لا يُتوقع حصول انفراجات سريعة ولا تدهور ملحوظ على العلاقات البينية المباشرة بين الطرفين، حيث تسير العلاقات عموماً في مسار تقليدي، بينما لا تبدو الملفات العالقة مرتبطة باسم وزير الخارجية أو أسلوبه بقدر ما لها أسبابها وسياقاتها المؤسسية وسياسات الولايات المتحدة كدولة.

ثانياً: القضية السورية

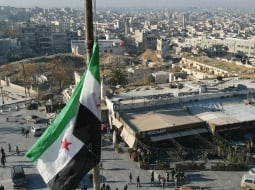

رغم أن الأزمة السورية من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، إلا أنها تستحق أن تفرد ببند خاص بها، لخصوصيتها عن باقي الملفات أولاً، ولأهميتها بالنسبة لتركيا ثانياً، حيث باتت أقرب لشأن داخلي تركي بعد كل التطورات التي شهدتها، وخصوصاً عمليتا درع الفرات وغصن الزيتون – المستمرة حالياً – اللتان وضعتا تركيا عسكرياً على الأراضي السورية.

بعد تعاون وتنسيق بين الطرفين في السنوات الأولى للثورة السورية، بدأت مواقف كل من الولايات المتحدة وتركيا إزاء الملف السوري تفترق وتتعارض في الفترة الثانية للرئيس أوباما وتحديداً بعد رفع شعار “محاربة الإرهاب” أو داعش في سوريا. ووصل تعارض المصالح بين الطرفين حدوداً غير مسبوقة تمثلت بتحالف الولايات المتحدة ميدانياً مع منظمة تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية – هي حزب الاتحاد الديمقراطي PYD – وتحمِّلُها مسؤولية تخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية على أراضيها .

ورغم أن تركيا استبشرت خيراً بانتخاب ترمب وليس هيلاري كلينتون رئيساً للولايات المتحدة على أمل أن يحمل انتخابه متغيراً على صعيد السياسة الأمريكية في سوريا وتجاه تركيا ، إلا أنه استمر عملياً على نفس السياسات التي رسمها سلفه أوباما، بما في ذلك الاستراتيجية التي أعلن عنها وزير خارجيته السابق تيلرسون.

تقوم الاستراتيجية الأمريكية على البقاء طويل الأمد في سوريا “لمنع عودة ظهور داعش” بالتحالف الميداني مع “قسد”، بينما تقوم الاستراتيجية التركية على منع تشكيل دويلة أو ممر أو إقليم على حدودها الجنوبية لحزب الاتحاد الديمقراطي ومواجهة الأخير وكل أذرعه العسكرية – بما قوات سوريا الديمقراطية – حيثما وجدت.

يتواجد الحزب منذ 2014 في ثلاث “كانتونات” في الشمال السوري. وقد وجهت أنقرة لمشروعه أول ضربة بمنع التواصل الجغرافي بينها من خلال عملية درع الفرات، ثم اقتربت اليوم من إنهاء سيطرته على عفرين من خلال عملية غصن الزيتون . وبالتالي ما زال تحت سيطرة الحزب ما تبقى من منطقة عفرين تحت مسمى وحدات حماية الشعب YPG ، ومنبج ومناطق شرق الفرات تحت مسمى “قسد” SDF .

أ- فيما يتعلق بعملية غصن الزيتون، لا تملك الولايات المتحدة إمكانات كبيرة لإعاقتها أو وقفها بعد المرحلة التي وصلتها وفي ظل غياب أي قوة عسكرية لها هناك.

ب- فيما يتعلق بمنبج، كانت واشنطن قد تعهدت لأنقرة بخروج “قسد” منها بعد طرد داعش وهو الأمر الذي لم يحصل، لكن الضغوط التركية أسفرت عن التفاهمات مع تيلرسون، تلك المهددة اليوم بالتراجع عنها أو التنصل منها.

بيد أن التعهدات الأمريكية السابقة، والإصرار التركي الذي يصل لحد التهديد بعملية عسكرية فيها على غرار عفرين ، وكون المدينة ذات غالبية عربية غير راضية تماماً بحكم “قسد”، وباعتبارها كمنطقة تقع غرب الفرات أي خارج منطقة الاهتمام الأمريكية، فإنه من غير المتوقع تراجع الولايات المتحدة تماماً عن التفاهمات المبرمة. بعد تأجيل وتأخير متوقعَيْن بسبب إقالة وزير الخارجية الأمريكي، ومن المرجح أن تعود واشنطن لتفعيل آلية الحوار المشتركة مع أنقرة والاتفاق حول خروج “قسد” من منبج، ويبقى التفاوض والمساومات محدِّدَيْن بخصوص كيفية إدارتها بعد ذلك.

ج- منطقة شرق الفرات، التي تبلغ حوالي ثلث الأراضي السورية وتحتوي على الماء والنفط والغاز الطبيعي والمناطق الزراعية، وفتملك الولايات المتحدة فيها عدداً كبيراً من القواعد العسكرية ، الأمر الذي يصعّب على أنقرة سيناريو العمليات العسكرية. يعني ذلك أن مناطق شرق الفرات ستتأخر في الأولويات التركية إلى ما بعد منبج وربما سنجار في العراق التي يسيطر عليها حزب العمال الكردستاني ، كما يعني أن الوسائل السياسية والدبلوماسية والحوار والضغوط – بما في ذلك تعميق التنسيق مع روسيا وإيران – ستكون الأدوات المفضلة إزاءها وليس العمل العسكري المباشر الذي لا يفضله أي من الطرفين فضلاً عن حلف شمال الأطلسي الذي ينتميان له.

في المحصلة، ليس مرجحاً حصول تغير جوهري في الموقف الأمريكي في سوريا مع بومبيو بالضرورة، مع بقاء الخلافات بين البلدين قائمة، وتأخّر في مسار الحوار المشترك المتعلق بعفرين خصوصاً.

ثالثاً: القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك

ثمة قضايا مشتركة كثيرة بين البلدين تأتي في مقدمتها قضايا المنطقة، وعلى وجه الخصوص الأزمة الخليجية والملف الايراني والقضية الفلسطينية.

1- الأزمة الخليجية:كان حصار قطر أحد أهم القضايا التي اختلفت فيها رؤى الرئيس الأمريكي مع وزير خارجيته. فقد صدرت عن ترمب في بدايات الأزمة تصريحات تشي بتأييده لقرارات الدول الأربع، بينما بذل تيلرسون جهداً كبيراً لمحاولة احتواء الأزمة ومنع تفاقمها، وصولاً للدعوة لقمة أمريكية – خليجية تضم كل الفرقاء لمحاولة حل الإشكال القائم . مع إقالة تيلرسون، تبدو القمة غير مؤكدة الانعقاد، في ظل استبشار في بعض العواصم الخليجية بوزير الخارجية الجديد على قاعدة أنه سيكون سنداً لها ضد قطر أو على الأقل رغبة في إطالة أمد الأزمة دون حل .

إن أي موقف أمريكي مختلف في الأزمة الخليجية سيؤثر في الموقف التركي بشكل مباشر، باعتبار أن أنقرة تدخلت في الأزمة واتخذت موقفاً سياسياً ودبلوماسياً واقتصادياً وعسكرياً (ضمنياً) إلى جانب قطر، وإن لم يكن على قاعدة استعداء الرياض. وبالتالي، فإن أي تعقيدات، خصوصاً عسكرية، في الأزمة الخليجية نابعة من موقف أمريكي متبدل ستضع البلدين في مواجهة غير مباشرة.

2- الملف النووي الإيراني: يعتبر بومبيو من الصقور المعارضين للاتفاق النووي مع أنقرة، وكذلك جون بولتون مستشار الأمن القومي الجديد بعد إقالة مكماستر، ويلاحظ تصاعد حدة النبرة الأمريكية تجاه طهران بعد إقالة تيلرسون، الأمر الذي يشي بقرارات أمريكية مغايرة في شهر أيار/مايو المقبل20 . الخيارات الأمريكية تشمل – نظرياً على الأقل – العمل العسكري والانسحاب من الاتفاق النووي وتشديد العقوبات، ولعل جدية هذه المخاطر هي ما دفعت الدول الأوروبية لمحاولة طمأنة ترمب من خلال التلويح بعقوبات أوروبية على طهران21 .

رغم حالة التنافس وتعارض المصالح في المنطقة بين تركيا وإيران، إلا أن الجانبين يدركان بشكل جيد ضرورة عدم تجاوز بعض الخطوط في العلاقة وفائدة التنسيق فيما بينهما في مختلف القضايا، وأهمية استقرار الأوضاع في بلديهما، وهو ما دفعهما للتنسيق والتعاون رغم الخلافات في سوريا من خلال الإطار الثلاثي مع روسيا، ومكنهما من إفشال سيناريو استفتاء ثم انفصال كردستان العراق في أيلول/سبتمبر الفائت.

وبالتالي، فإن تصعيد الولايات المتحدة موقفها من إيران يحمل مخاطر بالنسبة لتركيا، مثلما قد يحمل لها بعض الفرص المتعلقة بضبط سياساتها في سوريا. ويرتبط ذلك بالموقف الذي ستتخذه الإدارة الأمريكية وحدوده وفواعله وردة الفعل الإيرانية وتطورات الأحداث وعوامل أخرى إضافية. لكن المؤكد أن أي عقوبات حقيقية ومؤثرة إيران ستؤثر سلباً على جارتها تركيا بالتأكيد، لا سيما في ظل صعوبة خرق العقوبات حين تكون دولية (أمريكية ومن الاتحاد الأوروبي) خصوصاً بعد قضية رضا ضراب التي سبق ذكرها.

3- القضية الفلسطينية:يريد ترمب أن يهرب من مشكلاته الداخلية ويحشد اللوبي الصهيوني خلفه ويخلد اسمه على أنه الرئيس الأمريكي الذي نقل سفارة بلاده إلى القدس. وقد تزعمت تركيا حراكاً إسلامياً ودولياً في مواجهة قرار ترمب المتعلق بنقل السفارة، باعتبارها دولة إسلامية إقليمية مؤثرة والرئيس الدوري لمنظمة التعاون الإسلامي ولخطورة قرار ترمب على القضية الفلسطينية والمنطقة برمتها22 . مع وزير خارجية مثل بومبيو ومستشار للأمن القومي مثل بولتون، تبدو الإدارة الأمريكية أقرب لتنفيذ وعدها بنقل السفارة في أيار/مايو المقبل أو في أي موعد لاحق، وهو ما سيترتب عليه بالضرورة مواجهة دبلوماسية وسياسية بين تركيا والولايات المتحدة.

خاتمة

ثمة احتمالات معقولة لحدوث تغييرات مهمة في المواقف الأمريكية من بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك مع تركيا، وهو ما سيعرض بعض مصالح الأخيرة للخطر وقد يدفعها لاتخاذ مواقف في الجبهة المقابلة لواشنطن في بعضها.

وتبدو الملفات ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً الأزمة الخليجية والملف النووي الإيراني والقضية الفلسطينية، المساحةَ الأبرز المرشحة للتبدل مع تغيير وزير الخارجية الأمريكي، وهو ما يفرض تحيدات إضافية على العلاقات التركية – الأمريكية المتأزمة حالياً. وقد يستغرق الأمر بعض الوقت – ربما أشهر – حتى تتضح معالم السياسة الخارجية الأمريكية الجديدة مع مايك بومبيو، ولذا، تبقى الهواجس التركية مبررة في ظل هذا الغموض.

لكن، يبقى الملف السوري محتلاً رأس قائمة أولويات السياسة الخارجية التركية في الآونة الحالية، ما قد يعني حرصاً تركياً على التوصل لتفاهمات معينة مع الإدارة الأمريكية بخصوصها وعدم السماح بوصولها لحالة القطيعة من جهة، لكن قد يعني أيضاً استعداد أنقرة لاتخاذ قرارات صعبة سيتضمن بعضها على الأقل مواجهة سياسية بالحد الأدنى مع واشنطن من جهة أخرى.

وسيستمر التوتر حاكماً للعلاقات التركية – الأمريكية في الفترة المقبلة وليس مرشحاً لانفراجات كبيرة، باستثناء خطوات من باب نزع فتيل الأزمة ومنع الصدام كما حصل مع زيارة تيلرسون الأخيرة لأنقرة. أما تحسن العلاقات تماماً وعودتها لسابق عهدها كدولتين حليفتين أو شريكتين فمنوط بتبدل السياسة الخارجية الأمريكية تجاه تركيا وتفهمها للمتغيرات على الساحة التركية أو تبدل السياسة الخارجية التركية بشكل جذري أو كليهما، وهو أمر مستبعد جداً في المستقبل القريب وحتى على المدى المتوسط وفق المعطيات الحالية

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!

مقالات الكتاب المنشورة تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ترك برس