جورج فريدمان - جيوبوليتيك فيوتشرز - ترجمة وتحرير ترك برس

كان الاستفتاء الذي أجري في تركيا، يوم الأحد الماضي، يدور حول توسعة صلاحيات الرئيس، لكنه كان على المستوى الأعمق يدور حول العلاقة بين القطاعات العلمانية والمتدينة في المجتمع. عندما أسس مصطفى كمال أتاتورك تركيا الحديثة، كان يسير على نهج الثقافة الأوروبية، بمعنى أن تركيا كانت تحتاج لنظام سياسي علماني. لم تكن صياغة مثل هذا النظام في دولة ذات أغلبية مسلمة أمرا سهلا، وقد حل أتاتورك هذه المعضلة بوضع الجيش وصيا على دستور الدولة العلمانية، ليحميها من قوة المتدينين.

وبعد قرن تقريبا من تأسيس تركيا، صارت الصيغة الكمالية واهية ضعيفة، فقد أثبت المتدينون في العالم الإسلامي وجودهم من خلال عدد من التيارات المتشعبة، وهو ما أدى إلى تنشيط المجتمع المسلم في تركيا، وصارت الثقافة العلمانية الأوروبية تواجه الصعود المتزايد للقوى الدينية. كان السؤال السياسي والاجتماعي الرئيس هو كيفية بناء نظام سياسي واحد يشمل ثقافتين مختلفتين، بحيث لا يمكن تجاهل أحدهما. ذلك أن تركيا دولة مسلمة حدثتها العلمانية، فإذا دمرت العلمانية، فسوف تهدم الإنجازات التي حققتها تركيا عبر تاريخها، أما إذا هاجمت المسلمين، فسوف تشعل غضب دين متصاعد يأبى الاستسلام. لقد أصبحت تركيا جمهورية حاضنة لانعدام الثقة المشترك. وأيًا كان من سيحكم تركيا، فسيكون كمن يركب ظهر نمر، فإذا سقط عنه، سوف تتمزق تركيا، وفي حال بقي في مكانه، فسوف يرتاب النمر، سواء أكانوا العلمانيين أم المسلمين، ممن يقوده.

الطريقة العلمانية لاستيعاب الدين هي الفصل الكامل بين المجال العام والمجال الخاص، بحيث يكون الدين جزءا من المجال الخاص، في حين ينبغي تحييد الأمور الدينية عن المجال العام. وبعبارة أخرى، أن يكون المجال العام علمانيا، وينبغي أن يكون الناس أحرارا في اختيار نمط الحياة الذي يريدونه في حياتهم الخاصة. على أن المشكلة هي أن العلمانية ليست محايدة تماما، فهي مجرد رؤيا للعالم، كما أنها تستند على افتراض إمكانية وجود فصل كامل بين الحياة العامة والحياة الخاصة. ولكن إذا كنت تعتقد أن العالم له غاية مقدسة، وأن حياتك هي جزء من تحقيق هذا الغاية، فكيف يمكنك أن تقصر هذا الاعتقاد على المجال الخاص؟ وكيف يمكن أن تبقى الثقافة موحدة إذا أقصت المعتقدات القديمة عن الحياة العامة؟

تؤكد العلمانية أنها محايدة، لأنها لا تتبنى أيا من الديانات التقليدية، لكن المشكلة هي أن العلمانية، وإن لم تكن تقليدا دينيا، تتمسك بافتراضات أخلاقية وتصوراتٍ عن الطبيعة الإنسانية وغاياتها،وذلك بتأكيدها على مركزية الفرد وحقه في الاختيار. لكن المرء لا يشكل نمط حياته أو يعيش كفرد مستقل منعزلا عن المؤثرات الاجتماعية. ومن هنا تقوم العلمانية بعمل قفزة إيمانية بتأكيدها على إمكانية بناء المجتمع بالتمركز حول الفرد؛ فالفرد يولد في عائلة لها ماض ولغة وثقافة، ولكن يتوقع منه أن يكون مستقلا. وحتى فكرة الاستقلالية الإنسانية هي افتراض أخلاقي. وبعبارة أخرى، ليست العلمانية محايدة بل هي منافسة للأديان الأخرى، تستبدل الفرد بالإله.

في البداية ينظر العلمانيون إلى عودة التدين الواثق على أنه مجرد صعود للغوغاء والرعاع، ومن ثم ينظرون إليهم على أنهم أعداء الحرية.. ويرى العلمانيون أنفسهم في موقع دفاعي، حيث إنهم أخفقوا في فهم مبررات ادعاءاتهم بالتفوق الأخلاقي، وأنها ليست مجرد ثقة زائدة بالنفس. كما أنهم يقوضون أسس العلمانية بافتراضهم أنه بمجرد خصخصة الدين فسيكون ذلك حلا مريحا. وعلى النقيض من توماس جفرسون وجوزيبي غاريبالدي، فإن العلمانيين الحداثيين هم سياسيون سيِئون، فهم لا يعرفون متى ينبغي صياغة التوافقات.

لقد حققت العلمانية إنجازات غير مسبوقة خدمها العلم. وقد قدم العلم إضافات نوعية، فضاعف متوسط الأعمار في الدول المتقدمة خلال قرن من الزمان، ويسر السفر بين القارات، وصاغ أشكالا جديدة للحياة لم تكن موجودة من قبل. لم ترَ الأديان هذه الأشياء أساسية، فالأديان لا تحاول البحث عن مغزى هذا العالم، بل تعتقد بأن هذا المعنى واضح.

لكن العلمانية جلبت أهوالًا إلى هذا العالم أيضا، فقد أدت إلى ظهور أيديولوجيات تطرح رؤى لما ينبغي أن تكون عليه الإنسانية.ولم يعبرعن تلك الأيديولوجيات بالكتابة فقط، بل وضعت موضع التنفيذ. فالفاشية والشيوعية والديمقراطية الليبرالية ولدت من رحم العلمانية. والأنظمة التي استلهمت وجودها من هذه الأيديولوجيات خلال القرن العشرين جعلت من ممارسات تنظيم القاعدة، أمرا هينا مقارنة بها. لقد أدت الرؤية العلمانية للإنسانية، المدعومة بقوة التكنولوجيا التي أطلقتها العلمانية، إلى إرهاب عالمي. لقد هزمت الديمقراطية الليبرالية الأيديولوجيات الأخرى. لكن دعوات أجدادنا بقيت قائمة. إنه أمر شبيه بالعلاقة بين كل من اليهودية والمسيحية والإسلام والوثنية التي هدموها. لم تتوقف الوثنية عن محاولات العودة، فالعلمانية هي التجسيد الحديث للوثنية بشكل من الأشكال.

ليست تركيا الدولة الوحيدة التي تعيش صراعا بين حكم العلمانية والمساعي الدينية، فأوروبا والولايات المتحدة يواجهان هذه القضية أيضا. وفي الوقت الذي يزداد فيه الحضور الديني، يصبح العلمانيون أكثر عدوانية. ويبدو أنهم يعتقدون أنه، بوصفي يهوديا، فإنني يجب أن أتضايق من مشهد الميلاد في ساحة المدينة أو من شخص يقول 'عيد ميلاد مجيد" أو "رمضان مبارك". وكلما ازدادت قوة الانتقادات الموجهة للعلمانية، ازدادت تطرفا وراديكالية. إن المعتقدات المكبوتة هي أكثر خطورة بالنسبة إلي من اعتراف الدولة بجميع ما نؤمن به، وهو ما يظهر في الجذور المسيحية للولايات المتحدة وفي كونها دولة تحتضن معتقدات كثيرة.

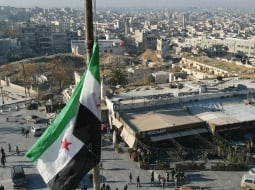

يظهر هذا الصراع بوضوح في تركيا، وهي البقعة التي التقت فيها المسيحية والإسلام وخلقا شيئا جديدا. فإسطنبول كانت حاضنة لقسطنطين، وهو الأب السياسي المؤسس للمسيحية، وهي مدينة العلمانية الأوروبية، التي تقف في مواجهة السلطة المتجددة والتقاليد الدينية. ينظر العلمانيون إلى الدين بوصفه شيئا بدائيا، بينما يعد المتدينون أنفسهم حراسا للحقائق القديمة.

ينظر العلمانيون في تركيا وخارجها إلى الرئيس، رجب طيب أردوغان، على أنه وحش، لكنهم يرتكبون بذلك خطأ فادحا، فأردوغان ليس هو الزعيم الذي يركب النمر فقط، بل يقوده أيضا. وإذا لم يتمكن من التوفيق بين العلمانيين والمتدينين، فمن سيأتي بعده سوف يكون أصعب بكثير. لقد انتهى عهد الحكم العلماني المستند على الجيش.

تميل جميع الأيديولوجيات إلى إثبات صحة قضية بإبطال نقيضها، لأنها محكومة بمنطق قاس لا يرحم. وبالنسبة إلى العلمانية ينبغي الفصل بين العام والخاص بأي ثمن. ولكن في القرن الحادي والعشرين يعيد الماضي إثبات نفسه في المجال العام. وفي الوقت نفسه تعلن العلمانية ضرورة استبعاد الإله عن الحياة العامة وأن العلمانيين هم أنبياؤه الوحيدون. هذا الأمر سيؤدي إلى ظهور أكثر من أردوغان، وفي حال فشل هؤلاء ستكون النتيجة أسوأ.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!

مقالات الكتاب المنشورة تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ترك برس