ترك برس

سلّط مقال على موقع "المجلة" الضوء على المكانة التركية في خضم التغيرات التي تشهدها مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي.

كاتب المقال، أمجد فريد الطيب، السياسي السوداني السابق، أشار إلى أن المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشرق أفريقيا شهدت في الأسابيع الماضية تحولات كبيرة على كافة المستويات، ولعل أبرزها كان التغيير الكبير الذي حدث في سوريا والإطاحة بنظام بشار الأسد، وإنهاء حكم البعث في سوريا بعد أن استمر منذ عام 1963.

وأضاف: لعبت تركيا دورا كبيرا وراء هذا التغيير، ليس فقط عبر الدعم المباشر للمعارضة السورية، بل امتد أيضا إلى إدارة شبكة معقدة من التحالفات والمواقف الدولية والإقليمية وسعت للحد من النفوذ الإيراني والروسي في سوريا للتمهيد لهذا التغيير والقبول السلس به.

وفيما يلي تتمة المقال:

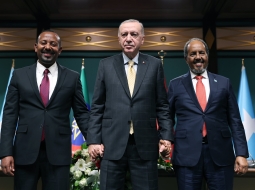

ويبدو واضحا أنه بعد هذا النجاح في إنهاء مأساة الحرب السورية، فإن تركيا تتأهب لتقديم نفسها كلاعب أساسي ومؤثر وقوة استقرار إقليمية ليس فقط في الشرق الأوسط، بل أيضاً في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي. فقد عملت تركيا بنجاح أيضا على إطفاء التوتر المشتعل والخلافات حول استخدام الموانئ بين الصومال وإثيوبيا والتي كادت أن تشعل حربا إقليمية جديدة في القرن الأفريقي.

واستطاعت تركيا جمع الدولتين للتوقيع على اتفاق أنقرة الموقع في 12 ديسمبر/كانون الأول 2024 والذي ضمن لإثيوبيا وصولا "موثوقا به وآمنا ومستداما تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفيدرالية" إلى المياه الدولية بالبحر الأحمر ليعالج أحد أكبر مخاوف ومطالب إثيوبيا، والتي أصبحت منذ عام 1991 بعد استقلال إريتريا عنها، أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان دون منفذ بحري. وقد نجح اتفاق أنقرة في أن يطفئ نيران حرب إقليمية جديدة قبل أن تندلع.

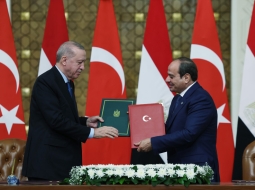

ثم أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 13 ديسمبر الجاري عن تقديم مبادرة جريئة لفتح قنوات التفاوض المباشر بين السودان والإمارات وتهدئة الأوضاع بين البلدين كعامل مباشر يدفع نحو إيقاف الحرب المستعرة في السودان.

الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر

في خضم كل هذه التطورات، يحتل البحر الأحمر موقعاً مركزياً، ينبغي الانتباه له، ليس فقط في قراءة وتحليل وتقييم التحركات التركية، بل في موقعه المركزي وأهميته السياسية والاقتصادية في منطقة تضج بالصراعات.

البحر الأحمر، الذي يقع بين قارتي أفريقيا وآسيا، ظل يشكل محوراً للاضطرابات والمنافسات السياسية في المنطقة. يستوعب هذا الطريق البحري نحو 30 في المئة من حركة الحاويات في العالم ويمر عبره نحو 1.1 إلى 65.1 تريليون دولار من التجارة العالمية سنوياً، يشمل ذلك نحو 12 في المئة إلى 15 في المئة من حجم التجارة العالمية منها نحو 2.6 مليون برميل يومياً من النفط الخام ومنتجات البترول المكرر التي يتم نقلها عبر مضيق باب المندب، في أقصى جنوب البحر الأحمر، بالإضافة إلى قناة السويس وخط أنابيب سوميد، الواقع في مصر ويربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط بسعة 5.2 مليون برميل يومياً. وتشكل صادرات الغاز على طول هذه الطرق نحو 8 في المئة من تجارة الغاز الطبيعي السائل العالمية. وتزداد أهمية الغاز المصدر عبر البحر الأحمر وخط أنابيب سوميد بعد حرب أوكرانيا، حيث تسعى أوروبا لتنويع مصادر استيرادها للغاز الطبيعي، وتقليل الاعتماد على خطوط الأنابيب الروسية وزيادة وارداتها من الغاز الطبيعي السائل من الخليج وشمال أفريقيا.

وقد أدت الصراعات الأخيرة في البحر الأحمر إلى اضطرابات في حركة الشحن والتجارة العالمية. فقد أدت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر إلى تأخير الشحن، وارتفاع تكاليف التأمين والنقل، واضطرار بعض السفن إلى الإبحار حول رأس الرجاء الصالح، وبالتالي إطالة أوقات المرور والنفقات بشكل كبير. وقبل اتفاق أنقرة، أدى سعي إثيوبيا الدؤوب إلى منفذ بحري إلى إبرام اتفاقيات مع جمهورية أرض الصومال، وبالتالي تصعيد التوترات العسكرية مع الصومال، كما استأنفت حركة الشباب الصومالية القرصنة من شواطئها، في حين لا يزال ميناء مصوع الإريتري محاصرا في عزلة سياسية دولية لا يبدو أنها ستنتهي قريبا. ويزيد من وطأة الوضع، التنافس السياسي والاقتصادي والعسكري المحتدم بين روسيا والإمارات العربية المتحدة وإيران وتركيا، للسيطرة على ساحل البحر الأحمر السوداني، وزادت عليها المطامع الإسرائيلية.

وساهم هذا التنافس بشكل كبير في اندلاع الحرب السودانية الحالية. وبعد التطورات الأخيرة في سوريا والتي انتهت بالإطاحة بنظام بشار الأسد، وفقدت روسيا قاعدتها البحرية في طرطوس، وهي الوحيدة خارج حدودها الإقليمية، وهو ما سيدفعها بالتأكيد إلى تكثيف جهودها لتأمين وجود بحري في الشرق الأوسط، إما عبر إنشاء قاعدة عسكرية على ساحل البحر الأحمر في السودان وإما على سواحل البحر الأبيض المتوسط الليبية لضمان خطوط إمداد لوجودها العسكري في الساحل الأفريقي. كل هذه الديناميكيات المعقدة تساهم في تراجع النشاط التجاري البحري، بشكل يؤثر سلباً على عائدات قناة السويس ويلحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد المصري.

التحركات التركية في المنطقة ليست بمعزل عن هذه الديناميكيات. فتركيا التي تعيش في علاقة متقلبة مع أوروبا والغرب عموما، هي عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) منذ عام 1952، ولديها ثاني أكبر حجم من القوات المشاركة فيه، وتستضيف على أرضها مقر قيادة القوات البرية التابعة لحلف "الناتو".

وكما ظلت قاعدتا إنجرليك وقونية الجويتين في تركيا هما المنصتان الأساسيتان في الكثير من عمليات "الناتو" العسكرية، من البلقان وصربيا وكوسوفو وحتى العراق وأفغانستان، كذلك تستضيف تركيا منذ عام 2012، محطة رادار كوريسيك التي هي على بعد حوالي 500 كم من إيران، وهي في الخدمة كجزء أساسي من نظام الدفاع الصاروخي التابع لحلف شمال الأطلسي. ولكنها ومع كل ذلك، ومع كونها أحد الأعضاء العشرة المؤسسين لمجلس أوروبا في عام 1949، لم تنجح في نيل العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، وبقي اكتمال عضويتها في الاتحاد الأوروبي ملف مفاوضات شائك منذ 2005 حتى وصل إلى طريق مسدود بحسب تصريح مجلس الشؤون العامة في الاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران 2018. ولكن هذا لم يؤثر على التعاون في الشأن الأمني والجيوسياسي في سياقه الاستراتيجي بين تركيا وأوروبا والغرب عموما، بينما بقيت قضية قبرص شوكة حوت في هذه العلاقات تتم إثارتها أو تجاهلها بحسب توازنات المصالح الأخرى.

نفوذ تركيا في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي قديم ومتجذر، ويرجع إلى عهد الدولة العثمانية وقد فتّ في عضده تاريخ الحرب العالمية الثانية وصراعات التحرر الوطني والتنافس على السيطرة على المعابر والمناطق الاستراتيجية حول العالم، ولكنه ظل على الدوام مسنودا بعوامل الدين والثقافة. ولكل هذا فإنه ليس من المستبعد أن تكون تحركات تركيا الأخيرة في المنطقة، هي محاولة لإعادة ترتيب الأوضاع- بدعم غربي، أوروبي على وجه الخصوص- استباقا لتولي دونالد ترمب مقعد الرئاسة الأميركية، وهو المعروف عنه تقاربه مع روسيا، والفرضية الراجحة عن عزمه على إجراء صفقات تفويض للسياسات العالمية للاعبين إقليميين بدلا من لعب دور بوليس العالم بالنيابة عن العالم الغربي.

وفي ظل التقارب المعلن بين ترمب وبوتين، فإن بعض هذه الصفقات قد لا تكون في صالح أوروبا التي تعاني من هزة اقتصادية كبيرة جراء الاضطراب المتزايد في الشرق الأوسط وشرق أفريقيا والبحر الأحمر. ولعل ذلك ما يدفعها إلى دعم تركيا الحليفة في توطيد مكانتها كلاعب أساسي في هذه المنطقة المضطربة من قارات العالم القديم.

الاهتمام التركي بالسودان

في الشأن السوداني، جاءت المبادرة التركية للمرة الأولى بوضع كافة الكروت على المائدة بوضوح للتفاوض عليها على أساس المصالح وليس المجاملات الدبلوماسية. وتركيا تفعل ذلك، ليس بدافع توطيد موقعها السياسي فحسب، بل إن الشأن السوداني يعيد إحياء طموحاتها القديمة في البحر الأحمر. فقد سعت تركيا- وكما روسيا أيضا- خلال عهد البشير للحصول على ميناء أو قاعدة بحرية على شواطئ البحر الأحمر السودانية.

بل إن أردوغان وخلال زيارته للبشير في 2017، وهي أول زيارة يقوم بها رئيس تركي للسودان، كان قد أعلن أن تركيا حصلت بصفة مؤقتة على حق استغلال جزء من ميناء سواكن حتى يمكنها إعادة بناء المنطقة كموقع سياحي ونقطة ترانزيت للحجاج المسافرين إلى مكة عن طريق البحر الأحمر، فيما أعلن وزير الخارجية السوداني حينها إبراهيم غندور أن تركيا ستعيد بناء ميناء متهدم يرجع إلى أيام الإمبراطورية العثمانية على الساحل السوداني على البحر الأحمر (ميناء سواكن وهو شبه جزيرة تقع حوالي 60 كلم إلى الجنوب من مدينة بورتسودان عاصمة إقليم البحر الأحمر في السودان والتي تضم الميناء الأساسي للبلاد) وستقوم ببناء حوض بحري لصيانة السفن المدنية والعسكرية.

قد تكون المبادرة التركية مدخلا لتحريك عملية السلام السودانية، ولكن ذلك سيكون مشروطاً بمدى تكاملها مع المبادرات التفاوضية الأخرى وعلى رأسها منبر جدة التفاوضي. فقد تكاثرت المبادرات الإقليمية من المنامة إلى جنيف إلى جيبوتي وموريتانيا للدفع بجهود السلام في السودان ولكنها لم تستطع حتى الآن تجاوز أو استبدال منبر جدة الذي نجح في التوصل إلى اتفاقات مبدئية أصبح التمسك بتنفيذها أحد شروط الحكومة السودانية للانخراط في أي تفاوض. ولعل التنسيق بين الأطراف الدوليين والإقليميين للسعي لتكامل الأدوار بين مبادراتهم المتعددة- وهو ما ظل مفقوداً حتى الآن- سيكون مفتاح النجاح لكسر حلقة الحرب الشريرة التي استطالت في السودان.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!