إبراهيم صرصور - ترك برس

الأحد الموافق 29.5.2016 تحيي أمتنا الإسلامية عموما وشعبنا التركي خصوصا الذكرى ال – 563 لفتح القسطنطينية... الأحد 5.6.2015 تعيش الأمة من جديد الذكرى ال – 49 لهزيمة حرب الأيام الستة الإسرائيلية العربية في العام 1967..

لفت انتباهي هذا التقدير الرباني الذي أرى فيه إشارة واضحة من المفروض أن تُعيد لنا بعض الوعي بسنن الله في النصر والهزيمة... صحيح أن المسافة الزمنية بين الحدثين شاسعة وكبيرة، بحجم الفرق بينهما من حيث النصر والهزيمة، إلا أن الدروس المستفادة من الحدثين تقربان المسافة بينهما، وتجعلهما ماثلين أمامنا بثقليهما الاعتباريين والماديين كأنهما حدثا بالأمس القريب، خصوصا وأن أمتنا من المحيط إلى المحيط ما زالت تتجرع الهزائم المتلاحقة منذ قرن من الزمان تقريبا، حتى لكأن الهزيمة أصبحت قدرا مقدورا، وهي ليست كذلك بالطبع .

ما من شك في أن أمتنا الإسلامية مرت في تاريخها الطويل بمنعطفات نصر وهزيمة، لم تخل منها الفترة الذهبية التي قاد فيها رسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام الأولى على وجه الأرض، حيث ذاق مع شعبه المسلم حلاوة النصر، مثلما ذاق مرارة الهزيمة. النصر واحد في كل الحالات وإن اختلفت الظروف والأوضاع زمانا ومكانا وحالا ، إلا أن الهزيمة ليست واحدة .

فرق كبير بين ان يُهزم المسلمون لتقصير مُعَيَّن اعترى أدائهم الميداني سرعان ما يعودون عنه ويتنبهون لخطورته، فهو طارئ ليس أصيلا، وبين هزيمة مزمنة سببها شرود عن طريق الله تَحَوَّلَ إلى وباء مستفحل ومرض عضال، تعمل على نشره وتعزيزه في حياة الأمة أنظمة فاشية مستبدة تدعهما دول عظمى على مستوى العالم تخشى من عودة المارد الإسلامي إلى وعيه، تحكم الشعوب بالحديد والنار ، وتشيع الفاحشة الأخلاقية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية فيهم بوعي وسبق إصرار، وتبشر بالعمالة الوطنية والقومية على أنها الطريق إلى الخلاص.

لقد بشر الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام بفتح القسطنطينية في حديثه المشهور "لتفتحن القسطنطينية، فلنعم الأمير أميرها، ولنعم الجيش ذلك الجيش".. كانت هذه البشرى النبوية الكريمة واحدة من العوامل الرئيسية التي دفعت بخلفاء المسلمين عبر العصور للعمل الجاد والمخلص لبلوغ هذا المقام الرفيع، وتحصيل هذا الشرف الرباني الجليل..

أضيف إلى هذا السبب الرئيسي أسباب موضوعية واستراتيجية أخرى جعلت من إنهاء الوجود البيزنطي في الشرق هدفا لا تحيد عنه أية قيادة وخصوصا في الفترة الراشدة، تمهيدا للقضاء على وجود الإمبراطورية الرومانية الشرقية نهائيا، وبذلك اقتلاع الشوكة التي كانت تنغص على الدولة الإسلامية لقرون طويلة من الزمن، وتهدد استقرارها وأمنها بشكل مستمر، وتعتدي على سيادتها على أرضها وشعبها بشكل لا ينقطع .

التقط السلطان محمد الفاتح - رحمه الله – بذكائه المتوقد رغم صغر سنه (21 عاما)، وبفهمه الرباني الذي حازه من شيوخه العاملين أق شمس الدين وأحمد ابن إسماعيل الكوراني اللذين زرعا فيه حب الجهاد ونشَّآه على حب الله وحب رسوله وحب كتابه وحب أمة الإسلام، وبوعيه القيادي والسياسي العميق وبشخصيته الكاريزمية، التقط هذا السلطان العظيم خيوط النصر فنسج منها خطة التحرير التي سجلت اسمه في الخالدين بفتح القسطنطينية وإسقاط آخر معاقل التهديد لدولة الاسلام، كما وفتحت الأبواب على مصراعيها لمرحلة جديدة مشرقة في تاريخ الإسلام تزامنت تقريبا مع سقوط الأندلس التي تخلى حكامها عن أسباب النصر فسُلبت منهم البلاد بعد حكم إسلامي دام ثمانية قرون .

لقد عرف محمد الفاتح أن وحدة الأمة الجغرافية والسياسية "وطن واحد، وحكومة واحدة"، ووحدة مرجعيتها الفكرية والقانونية، وسيادة قانون الشريعة الإسلامية كمصدر وحيد للتشريع، والتزام الأمة دولة وقيادة وشعبا ومؤسسات بمنهج الإسلام قولا وفعلا، هي المدخل الوحيد لتحقيق النصر ومن بعده بناء الحضارة والمدنية التي تليق بأمة عظيمة كأمة الإسلام..

كان فتح القسطنطينية ثمرة من ثمرات هذا الإعداد، تحقيقا لوعد خاص من الله ورسوله، وإن كان هذا الوعد جزءا من الوعد العام بنصر المؤمنين إن هم نصروا الله في دينه وشريعته، مصداقا لقوله سبحانه "إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم"...

في المقابل كانت حرب الخامس من حزيران/ يونيو 1967 الطرح النقيض (Anti – thesis) تماما لفتح القسطنطينية، فلم يكن مستغربا أن تكون هذه الحرب فريدة في التاريخ العسكري من حيث فصولها المأساوية وتداعياتها الجيوسياسية والثقافية والاستراتيجية والنفسية الخطيرة، بالرغم من أنها لم تستغرق أكثر من ستة أيام ، كانت ضرورية حتى تكمل إسرائيل (رحلة !!!) احتلالها على ثلاث جبهات: مصر (سينا ، سوريا (الجولان) والأردن (كامل أرض فلسطين/ الضفة الغربية والقدس الشريف).

لا شك أن الاوضاع التي سبقت حرب الخامس من حزيران في العام 1967، كانت امتدادا لضياع بدأ منذ بداية القرن العشرين وبلغ واحدة من الذرى الخطيرة مع سقوط الخلافة الإسلامية، والتي كانت مقدمة لا بد منها لسقوط فلسطين في العام 1948. لم يتعلم العرب قبل الهزيمة سر النصر، ولم يستخلصوا العبر من التجارب المرة، رغم اجتياح التيار القومي لأرجاء البلاد العربية بقيادة جمال عبد الناصر، والذي ثبت بالدليل القاطع ومن خلال الدراسة الحيادية أنه كان جزءا من الأزمة، ولم يكن يوما جزءا من الحل، أو رافعة من روافع النهضة..

ومرت الهزيمة/ اللعنة المُرَّة على الأمة التي تجرعت كأس العلقم، وظننا لسذاجتنا أن هذه الهزيمة المنكرة ستتحول بفضل حركة الشعوب إلى إعصار من نار يحرق الأنظمة عن بكرة أبيها، ويستولد من صخرة القدر قيادة جديدة قادرة على إعادة الكرامة المهدورة، والأوطان المغصوبة، والمقدسات المنتهكة...!!!

ولكن... ويا لوجع هذه (ال – لكن)، حملت شعوبنا القادةَ المهزومين على الأكتاف، وهتفت لهم الحناجر، ورفعتهم الأكف إلى عروش الحكم من جديد، ووقف الدجالون من الكُتّاب والصحفيين يحولون الهزيمة إلى نكسة، والفاجعة إلى كبوة، وانتصار اسرائيل الصاعق إلى هزيمة لها، لا لشيء إلا لأن إسرائيل فشلت في إسقاط الأنظمة العربية الثورية!!!!، وعليه كانت الهزيمة من نصيبها، والنصر من نصيب الأمة العربية!!... هذا ما نذكره جميعا من تلك الحقبة السوداء، فهل تغير الوضع لتسع وأربعين سنة مضت على الهزيمة الشنيعة؟!!...

كَشفُ الحساب في السنة التاسعة والأربعين للهزيمة، يدعونا إلى التذكر أن إسلامنا الذي جعلنا ملئ بصر العالم وسمعه على مدى أربعة عشر قرنا، يدعونا إلى الوحدة الحقيقية العقائدية والجغرافية والسياسية، فأين أمتنا اليوم وفي ٍهذه المناسبة من هذه القيم والمثل العليا؟!!.. إسلامنا يدعو الأمة إلى أن تأخذ موقعها في مقدمة الأمم تأثيرا وحماية لمصالحها العليا من خلال منظومات علاقاتٍ خارجيةٍ قائمةٍ على التعاون بين كل أبناء الأمة وشعوب الأرض القائم على الندية، لا الاستجداء والعبودية.. فأين نحن من ذلك كله؟!!.. إسلامنا يدعو لاستغلال ثرواتنا في التأثير على تطور أمتنا في ميادين العلم والتكنولوجيا والمدنية، وفي التأثير على سياسات دول الاستكبار العالمي كقوة ضاغطة قادرة على فرض إرادتها وانتزاع حقوقها بعز عزيز أو بذل ذليل. إسلامنا دعانا إلى التخلص السريع من الثالوث القاتل: الاستبداد السياسي، والفساد الاجتماعي والاقتصادي، والتخلف التقني والعلمي، فأين نحن من ذلك كله؟!!!

إسلامنا دفع قادة الأمة سابقا إلى ألاّ يضحكوا ما دامت مقدسات المسلمين وأوطانهم مغتصبة، وما دام الأقصى في قيد مُحْتَلّيهِ، فأين قادة العرب والمسلمين من أهم القضايا هذه الأيام (القدس والاقصى الشريف)، والتي تواجه التحديات الجدية والخطيرة، وأين الدور الفاعل الذي يتجاوز التصريحات أو الاستنكارات والأطنان من بيانات الشجب والتنديد، إلى الدور المؤثر، وليس بالضرورة إعلان الحرب التي يخوّفون بها عباد الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان؟!!

ما من شك أن ضعف الأمة ارتبط ارتباطا وثيقا بضعف تمسكها بدينها نصا وروحا ومنهاج حياة. لا يمكن لأمة جعلت الإسلام دين الدولة، ومادة دستورها ثم هي تطحن شعوبها بين مطرقة المخابرات والقضاء والإعلام والعسكر والشرطة الفاجرة، وبين سندان الإسقاط الأخلاقي والقيمي المتعمد والممنهج عبر كل الوسائل والوسائط، وتُمنع في بعض اوطانها المرأة من الخروج بلباسها الشرعي، وأن يُسجن المؤمنون في أخرى بتهمة (التخطيط !!!) لخوض انتخابات برلمانية أو التخطيط لقلب نظام الحكم، وهم الذين حملوا ثورة بلادهم على أكتافهم وفازوا بثقة شعبهم في خمسة استحقاقات انتخابية كما حدث في مصر، إلى غير ذلك من الصور التي تجعل مجتمعات العرب والمسلمين إلا ما ندر (تركيا كمثل) مجتمعات غير صادقة من حيث المبدأ في ولائها لهذا الدين، لا في رأيه في نوع الحكم، ولا وجهة نظره في صياغة مؤسسات الشعب، ولا بدوره في توجيه وسائل الإعلام، ولا بوصفه أساسا لصناعة جيش الأمة قيادة وجندا، إلى غير ذلك من المؤشرات التي تثبت حيوية وحياة الإسلام في أوساط شعوبه وأمته، وليس بالشكل الصوري الذي نعيشه اليوم.

إن ما يصدق على الأفراد يصدق بالضرورة على الأمة كمجموع في قوله تعالى: "ومن أعرضَ عن ذِكري فإنّ له معيشةً ضنكا، ونحشُرُهُ يومَ القيامةِ أعمى. قال رب لمَ حشرتني أعمى وقد كنتُ بصيرا. قال كذلك أتتك ءاياتنا فنسيتَها وكذلك اليوم تُنسى"، وفي قوله تعالى: "ألا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيرهم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير" ...

المؤتمرات التي عقدت على مدار تاريخ أمتنا المعاصر أكثر من أن تحصى، والقرارات التي اتخذت أكثر من أن تسعها الأوراق، أو تقدر على حملها النياق، إلا أن تقدما حقيقيا على طريق نهضتها لم يتحقق بعد، ولذلك أسبابه...

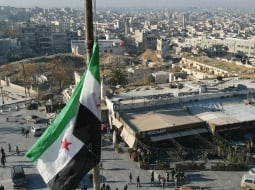

فتح القسطنطينية وهزيمة العام 1967، حدثان مهمان في تاريخ الأمة.. الأول من حيث هو انتصار وضع الأمة في قلب الاهتمام العالمي، والآخر من حيث هو هزيمة كشفت حقيقة أنظمة حكم فرضت وجودها على شعوبنا بالحديد والنار، ووضعت الأمة في قاع الاهتمام العالمي... للحدث الأول أسبابه كوحدة الأمة جغرافيا وسياسيا وقوة شوكتها والكرامة الوطنية والهيبة السلطانية التي تمتع بها قادتها، والتماسك الأخلاقي والقيمي الذي ساد المجتمع الإسلامي عموما من قمة الهرم وحتى قاعدته، إضافة الى العدل الذي بسط رداءه على ربوع الأمة حتى تساوى الجميع أمام القانون على قاعدة المواطنة.. للثاني أيضا أسبابه، تشرذم أقطار الامة وضياع شوكتها وتبعية زعمائها لشرق وغرب، شيوع الفساد والانحلال الأخلاقي والتردي الاقتصادي وفقدان العدالة الاجتماعية..

ما على الأمة قيادة وشعوبا إذا أرادات تحقيق الانتصار سياسيا وحضاريا ومدنيا وعسكريا، إلا أن تتعلم الدرس من الحدثين، وتمضي في الطريق المرسوم لاستعادة موقعها الطبيعي بين أمم العالمين..

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!

مواضيع أخرى للكاتب

مقالات الكتاب المنشورة تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ترك برس