صالحة علام - الجزيرة مباشر

من دون الإعلان عن عقد اجتماعات ثنائية، ولا تشكيل لجان لبحث القضايا العالقة، ولا حتى تحديد موعد عقد لقاء على المستوى الرئاسي، أعلنت فجأة كل من تركيا ومصر استئناف علاقاتهما الدبلوماسية، وإعادة فتح سفارتيهما وتبادل السفراء بينهما.

صحيح أن هذه الخطوة كانت متوقعة بعد اللقاء الودي الذي جمع الرئيسين رجب طيب أردوغان وعبد الفتاح السيسي في العشرين من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بترتيب ورعاية من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أثناء بطولة كأس العالم التي عُقدت بالدوحة، وهو ما فتح الطريق أمام إجراء مباحثات ثنائية ولقاءات دبلوماسية تم الإعلان رسميا عن بعضها، وبقي أكثرها في سرية تامة.

هذه السرية التي أحاطت بمباحثات البلدين جعلت الحديث عن صعوبة عودة العلاقات، والشك في إمكانية تخطي خلافاتهما، وتحريك المياه الراكدة بينهما أكثر ملاءمة ومنطقية، خصوصا بعد فوز الرئيس أردوغان بولاية رئاسية ثانية، واستمرار الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس السلطة، فالخلافات بينهما منذ البداية بدت شخصية أكثر من كونها سياسية.

وهو الخلاف الذي انعكس على الكثير من الملفات الثنائية، وأفرز جملة من القضايا الخلافية بين البلدين، التي تشابك بعضها مع مصالح دول أخرى سواء على المستوى الإقليمي، أو الدولي، الأمر الذي جعل بعض المهتمين بعلاقات الدولتين يتوقعون صعوبة إحراز تقدم يُذكر في المباحثات الثنائية بينهما، الهادفة إلى ترطيب الأجواء، وإنهاء التباين في وجهات النظر بما يسمح بإمكانية التوصل إلى مصالحة حقيقية تخدم مصالح البلدين، ورجح هؤلاء ألا تتخطى الدولتان حاجز البرودة الذي يهيمن على علاقاتهما منذ أكثر من عشر سنوات كاملة، ما دامت الخلافات في وجهات النظر بينهما قائمة.

إعلان عودة العلاقات التركية المصرية لاقى ترحيبا عربيا واسع النطاق، سواء على مستوى الدول، أو الهيئات السياسية العربية كالجامعة العربية والبرلمان العربي، إذ اعتبر الجميع أن هذه الخطوة من شأنها المساعدة على عودة الاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط، وعلى مواجهة التحديات الكبرى التي تواجه شعوب المنطقة من دون استثناء، كما أنها تصب في صالح مواجهة التحديات المشتركة، والأزمات المتفاقمة التي يعاني منها الجميع.

تبدو منطقية الطرح العربي في هذه المسألة أمرا واقعيا قائما على قراءة متعمقة للمشهد العام، في ظل التطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم أجمع، وفي القلب منه منطقة الشرق الأوسط، الساحة الأكثر دراماتيكية وانعكاسات هذه التطورات على دول وشعوب المنطقة.

إلى جانب التهديدات الحقيقية التي تواجهها الدولتان تركيا ومصر تحديدا، على المستويين السياسي والاقتصادي، وهو ما استلزم على ما يبدو من كل منهما التنازل قليلا، والتراجع إلى الخلف خطوة أو اثنتين لتجاوز خلافاتهما، بما يسمح لهما بتشكيل جبهة واحدة تضمهما، حتى تتمكنا من تجاوز المخاطر التي تواجههما معًا، وتحقق مصالحهما المشتركة، وعلى رأسها الاستقرار، والحفاظ على أمنهما القومي.

ربما يأتي على رأس أولويات تحقيق الاستقرار الذي ينشده كلا البلدين، تطوير ملف العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما، لكونهما تعانيان من أزمة اقتصادية طاحنة، وتواجهان تقريبا نفس الإشكاليات فيما يخص قيمة العملة الوطنية، وارتفاع نسبة التضخم، وزيادة حجم الديون الخارجية، وحاجتهما إلى توسيع نطاق صادراتهما، والحد من الاستيراد، والعمل على التخفيف من حدة مشكلة البطالة المتفاقمة لديهما.

وهنا يجب لفت الانتباه إلى أن هذا الملف تحديدا هو الوحيد الذي لم يتأثر بسنوات القطيعة بينهما، بل على العكس من هذا، كان دائم النمو والتطور، حتى في ذروة خلافاتهما السياسية، وتبادل التصريحات الهجومية فيما يخص التحركات الإقليمية، الأمر الذي يعني سهولة إمكانية تطويره، وجني الثمار المأمولة منه على نحو أسرع من غيره من الملفات السياسية توصف دائما بأنها شائكة.

فتركيا لديها منطقة صناعية كبيرة في مدينة السادس من أكتوبر بمصر، تضم سبعين مصنعا، إلى جانب عدد من المصانع التي يمتلكها ويديرها مستثمرون أتراك في كل من القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وبورسعيد، ودمياط، ومدينتي العاشر من رمضان والسادات، ويعمل بها آلاف من العمال المصريين، حيث تقوم بإنتاج مختلف أنواع الخيوط والغزول، والملابس الجاهزة، والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، والسلع والمواد الغذائية، التي يتم تصدير 60% من إنتاجها في مصر إلى العديد من دول العالم كالولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوربي، وروسيا، والإمارات، والمملكة المتحدة، ودول شرق آسيا، وهي تحمل شعار “صنع في مصر”.

وهي الاستثمارات ترغب تركيا في تطويرها، وزيادة حجم مساهمتها في الاقتصاد المصري، بإضافة استثمارات جديدة بقيمة 500 مليون دولار بدءًا من منتصف العام الجاري إلى منتصف العام المقبل، ليصل بهذا مجموع الاستثمارات التركية في مصر إلى أكثر من مليار ومئتي مليون دولار، بتشجيع من الحكومة التركية.

وذل لأن المسؤولين الأتراك يدركون أن توسيع نطاق التعاون التجاري، وزيادة حجم الاستثمارات هو الحصن الذي يؤمن استقرار العلاقات السياسية، ويمنع تقلبها، بل ويعمل على تطويرها والارتقاء بها، وتخطي أي عواقب أو معوقات يمكن مواجهتها مستقبلا، بما يخدم مصالح الطرفين.

ولهذا كان الحرص الشديد على استمرار تطور العلاقات الاقتصادية رغم القطيعة السياسية بين البلدين، فوفقًا لبيانات هيئة الإحصاء التركية بلغت واردات تركيا من مصر عام 2019 مليارا و812 مليون دولار، وبلغت صادراتها إليها 3 مليارات و316 مليون دولار، وفي عام 2020 تراجعت واردات تركيا من مصر لتصل إلى مليار و635 مليون دولار، كما تراجع حجم صادراتها إلى مصر ليقف عند حد 2 مليار و949 مليون دولار، لكن واردتها إلى مصر عادت لترتفع في العام التالي أي 2021 لتصل إلى مليارين و87 مليون دولار.

وفي عام 2022 أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري أن قيمة التبادل التجاري بين مصر وتركيا بلغت 7.7 مليارات دولار، مقابل 6.7 مليارات دولار عام 2021، بارتفاع وصلت نسبته إلى 14%. كما وصلت الواردات التركية من مصر في الأشهر الأولى من العام الجاري فقط وفق بيانات هيئة الإحصاء التركية إلى مليار دولار و299 مليون دولار، الأمر الذي يرجح زيادتها مع انتهاء العام.

تطمح تركيا في سعيها لتطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع مصر إلى الاستفادة من الإعفاءات الجمركية التي توفرها القوانين المصرية للمستثمرين، كما هو الحال في الاتفاقيات الموقعة بينها وبين كل من الولايات المتحدة، وعدد من الدول الإفريقية، ودول أمريكا الجنوبية، من أجل ضخ المزيد من الاستثمارات التركية في الاقتصاد المصري، لمساعدته على النهوض من كبوته وتقديم يد العون له في إطار إبداء حسن النيات اتجاه مصر والمصريين، والاستفادة في الوقت نفسه من الوجود في سوق يعد من أكبر الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط، وأكثرها استهلاكا، ولديه من الإمكانيات ما يمكن توظيفه لتحقيق الاستقرار المنشود لكلا البلدين.

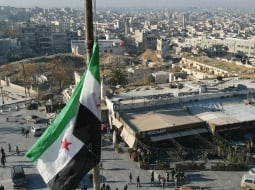

أما الملفات السياسة الشائكة كالملف الليبي والسوري، وترسيم الحدود البحرية، والعلاقات المصرية اليونانية، فلنا عودة إليها في مقالات مقبلة بإذن الله تعالى.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!

مقالات الكتاب المنشورة تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ترك برس