د. مدى الفاتح - خاص ترك برس

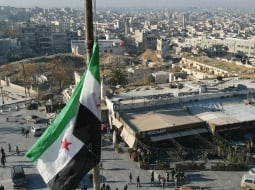

في الرابع والعشرين من شهر أيار/ مايو الماضي تم اختيار احمد جنتي لرئاسة ما يعرف بمجلس خبراء القيادة في إيران. تنبع أهمية الأمر من ارتباط جنتي بالدائرة المتشددة القريبة من رأس النظام الإيراني وأقصد هنا الولي الفقيه وليس الرئيس روحاني، فجنتي كان من أولئك الذين دعوا للانخراط في سوريا منذ وقت مبكر وهو من أصحاب النظرية التي يروّج لها النظام السوري والتي تصور المشكلة في سوريا على أنها بدأت مع الإرهابيين الذين تم استقدامهم من الخارج على يد السعودية وتركيا والولايات المتحدة والكيان الصهيوني من أجل زعزعة استقرار الدولة السورية رأس الرمح في مشروع المقاومة.

هكذا كان جنتي، حتى قبل إمساكه بملف خبراء القيادة، قريبًا من تدخلات إيران وعملياتها الخارجية التي كان يجد لمنفذيها المسوغات الشرعية مهما بدت أعمالهم إجرامية في سبيل حماية مشروع الولي الفقيه أولاً ومصالح الدولة الإيرانية ثانيًا.

هذا على الجانب الخارجي، أما في الداخل فقد كان جنتي ضمن الأصوات الأكثر تشددًا في رفض وجود إصلاح حقيقي أو تقديم تنازلات للأطراف الأكثر انفتاحًا داخل الأسرة الدينية الرسمية نفسها ولذلك فإن رئاسته لهذا المجلس وما يكفله له ذلك من تصدر للمشهد السياسي قد أصاب الكثيرين بالإحباط وفقدان الأمل في التغيير حيث أفاق أولئك على الحقيقة المرة والتي صورت إبان الانتخابات أن النصر صار حليف تيار الاعتدال.

من أجل مزيد من الاقتراب من دلالات هذا الاختيار يجب التوقف أمام قضيتين مهمتين تتعلق إحداها بتعريف مجلس خبراء القيادة ودوره في الحياة السياسية الإيرانية، في حين تتعلق الثانية بآليات العمل الديمقراطي في دولة الولي الفقيه وفي الواقع فإن كلاً من هاتين القضيتين تقود إلى الأخرى ولا يمكن قراءة أي منهما بمعزل عن أختها.

لو أخذنا مثالًا الانتخابات الأخيرة التي جرت في شباط/ فبراير الماضي نجد أنها تميزت بخصوصية تجاوزت التمييز الممنهج والتاريخي ضد الطائفة السنية ليطال ذلك التمييز الكثير من الشيعة من أصحاب الآراء والتوجهات المستقلة والذين تم استبعادهم من المشاركة عن طريق لجان حماية الثورة وصيانة الدستور التي من واجباتها أن تحدد من يحق له الترشح كنائب. الجدير بالذكر هنا هو أن جنتي كان عضوًا أصيلًا في هذه اللجان منذ إنشائها قبل أن يصبح في العام 1992 أمين سر مجلس صيانة الدستور المسؤول عن مراقبة العملية الانتخابية بشكل لا يسمح بمرور أصوات نشاز قد تقوّض لاحقًا النظام من الداخل أو قد تعمل على عرقلة الحياة السياسية عبر الآليات الديمقراطية كالبرلمان الذي يجب أن يظل متناسقًا فكريًا خدمة لمصلحة البلاد العليا والتناسق الفكري هنا يعني تحديدًا التماهي مع أفكار الولي الفقيه، القائد الفعلي للدولة والثورة.

لقد استفادت النخبة الحاكمة الإيرانية من تجربة الانتخابات السابقة والتي خرجت عن السيطرة سامحة بتكوين ما عرف في الاصطلاح السياسي الإيراني بالحركة الخضراء التي كان من أهم رموزها مير حسين موسوي (رئيس الوزراء السابق) الذي كان المنافس الأشرس لأحمدي نجاد في العام 2009.

لم يكن هنالك بد آنذاك من التزوير المفضوح للانتخابات من أجل إعلان فوز نجاد المقرب من الأجنحة المتشددة وهو ما أثار غضب الملايين وأوجد احتجاجات غاضبة هددت الاستقرار الإيراني بشكل جدي. تواصلت الأعمال القمعية بعد ذلك من وضع موسوي وزوجته تحت الإقامة الجبرية بحجة التحريض إلى اعتقال أعداد غير محصورة من المتظاهرين وهو ما شوه صورة النظام الإيراني في الوقت الذي كان يريد أن يظهر نفسه للعالم على أساس أنه واحة ديمقراطية في مقابل صحراء الاستبداد العربية.

من أجل عدم تكرار ذلك خاصة في هذا الظرف التاريخي الحرج فقد لجأ ملالي إيران إلى تقوية نفوذ هذه اللجان "الفوق دستورية" التي تعمل على "فلترة" الواصلين إلى البرلمان استباقًا، ثم تتلوها لجان أخرى تحمل اسم هيئة "تشخيص مصلحة النظام" والتي ستعمل بعد ولادة المجلس النيابي كوسيط بين البرلمان وقيادات الدين والسياسة ويكون دورها هو الاختيار من النقاشات المطروحة ومشاريع القوانين التي يقدمها النواب المنتخبون ما يصلح لتقديمه كمصلحة وطنية وتجاهل ما سواه خاصة تلك المشاريع التي تحاول التخفيف من استبداد النظام وشموليته.

هذه اللجان التي يجهل الكثيرون من المتعاطين للشأن الإيراني دورها تبقى، باستنادها على توجيهات ورؤى الولي الفقيه، الموجه الرئيس لسياسة البلاد الداخلية والخارجية.

الهندسة الديمقراطية الإيرانية قامت بتصدير وهم كبير للخارج يتعلق بوجود تنافس بين معسكري الإصلاح والمحافظين المتشددين. بالتأكيد فقد كان الجميع يعوّل على فوز معسكر الاصلاح والاعتدال خاصة وأن النتائج كانت تفيد بتقدم غير مسبوق لمرشحيه.

ساهمت دوائر صنع القرار الأمريكية ومعاهد التفكير السياسي في الترويج لوجود هذين المعسكرين المزعومين وهو ما انتقل لاحقًا للعالم العربي الذي أصبح يراهن بدوره على فوز المعتدلين المنفتحين وإقصاء المتشددين. لكن كل تلك التقديرات كانت خاطئة وذلك ليس، كا يظن البعض، لوجود تواطؤ مع الولايات المتحدة سمح بدعم الدعاية الإيرانية، ولكن لأن الأمريكيين كانوا ينظرون إلى التشدد والاعتدال بمنظار مصالحهم، ففعلًا بالنسبة إليهم يوجد متشددون مقربون من المرشد الأعلى يعارضون الاتفاق النووي و التقارب مع الولايات المتحدة، كما أن هنالك بالفعل سياسيون منفتحون يرغبون في علاقة انتفاع متبادل مع الولايات المتحدة وغيرها من دول العالم لتجاوز فترة العقوبات والعداء السابقة.

بالمقابل فإذا كان من المبرر حديث الأمريكيين عن معسكرين فإن حديث العرب عن الاعتدال والتشدد الإيراني يبدو غير واقعي بالنظر إلى مصالحهم المباشرة فلم يوجد من الأسماء البارزة من طالب على سبيل المثال بالكف عن التدخل في شؤون الجيران العرب، ولا يوجد حتى من بين أكثر الأسماء اعتدالاً من يدعو إلى الخروج من العراق أو سوريا أو دعم حقوق الشعوب الإيرانية المضطهدة بسبب الطائفة أو العرق. قد يصف أوباما الرئيس الإيراني بالمعتدل أو الإصلاحي لأنه غير نهج التعامل مع الغرب وتعاون بشكل جاد مع أعداء الأمس في سبيل طي صفحة السلاح النووي، لكن بالنسبة إلينا فإنه يصعب وصف الرجل الذي رعا بشكل شخصي التدخلات الإيرانية الأخيرة في لبنان وسوريا والعراق واليمن بأنه إصلاحي وطالب سلام!

بل إن هناك من المتشددين من لجأ إلى الانضمام إلى لوائح المعتدلين من أجل تكثير سوادهم من جهة والحصول على مكاسب شخصية من جهة أخرى ككاظم جلالي الذي بلغ به "الاعتدال" حد المطالبة بإعدام رموز ما يسمى بـ"اليسار الإسلامي" كمهدي كروبي ومير موسوي!

هكذا تعتمد هندسة الانتخابات الإيرانية على التصفية الدقيقة للمنتخبين بحيث لا يبقى إلا المتشددون، ثم تقسيم أولئك المتشددين إلى محافظين ومعتدلين. ثم خلق منافسة بين المتشددين المحافظين والمتشددين المعتدلين!

إلا أنه قد يحدث أن تتسرب رغم كل ذلك بعض الأصوات المزعجة وهنا يأتي دور اللجان التي تراقب عمل البرلمان ويأتي دور هذا المجلس، مجلس خبراء القيادة، الذي يضم 88 عضوا والذي يعمل كسلطة أولى فوق كل انتخاب بما يتمتع به من علاقة حميمة مع الولي الفقيه. هو سلطة أولى فعلية لا يمكن تجاوزها تملك الحل والعقد وتصبح جميع توصياتها ملزمة لأجهزة الدولة، أما العلاقة مع الولي الفقيه فهي علاقة تاريخية بدأت مع رمز الثورة الأول، الخميني، الذي أنشاً المجلس من أجل أخذ رأيه في دستور عام 1979 وقد ساهم ذلك في إضفاء صفة الشورى والديمقراطية على النظام وأظهر المرشد بشكل لا يجعل منه المنفرد الوحيد بالقرار.

من الطريف هنا أن نذكر أن الوصول إلى هذا المنصب يتم عبر الانتخاب، لكنه انتخاب يقتصر على المرجعيات الدينية المهمة التي يوافق عليها المرشد الأعلى، أي المتشددة غالباً، وهكذا يبدو الأمر أقرب للاختيار من بين الأسرة المتشددة وليس بالفعل انتخاباً مفتوحاً وذلك مرده لخطورة الدور الذي يمكن لرئيس المجلس أن يلعبه فهو المسؤول عن اختيار مرشد جديد في حالة الموت أو الغياب المفاجىء للمرشد وهو ما لا يعد مستبعدًا نظرًا لعمر المرشد المتقدم. بإمكان المجلس أيضاً، نظرياً على الأقل، عزل المرشد الحالي إذا صدر عنه ما يستحق ذلك.

بحسب ما تناقله الإعلام من توصيفات فقد سيطر "الاصلاحيون" مؤخرًا على المجلس. لن نناقش هذا التعريف مجددًا، لكن الواضح أنه وبتسليم رئاسته لرجل كأحمد جنتي يكون الولي الفقيه، الذي كثيرًا ما يستعين بالمجلس لدعم سياسته وقراراته، قد قطع الطريق على أولئك الإصلاحيين المفترضين.

الرسالة التي أرادت إيران إيصالها هي أنها مستمرة في سياساتها الداخلية والخارجية التي لن يحدث بها تغيير وأنها لن تصدر لمشهدها السياسي سوى المتشددين أمثال خامنئي وجنتي والولي الفقيه القادم الذي قد يساهم هؤلاء في ترشيحه واختياره من بين الأكثر تطرفًا.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!

مقالات الكتاب المنشورة تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ترك برس