ترك برس

تناول تقرير تحليلي للكاتب والباحثة المصرية صالحة علام، التطورات المتعلقة بتصاعد العنصرية ضد اللاجئين والأجانب الإسلاميين والأفارقة في تركيا، مسلطا الضوء على التحول في سياسة تركيا نحو نظام بشار الأسد.

ويناقش التقرير التغير في المواقف السياسية التركية وتأثير ذلك على السياسة الداخلية والاجتماعية. كما يتناول تداعيات هذا التصعيد العنصري على السلم الاجتماعي داخل تركيا، مع التركيز على التوترات العرقية والثقافية والسياسية التي نجمت عنه.

وفيما يلي نص التقرير الذي نشره موقع الجزيرة مباشر:

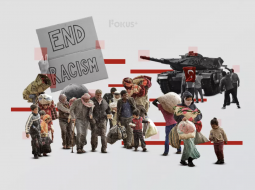

مع تصاعد الحديث عن المصالحة التركية–السورية، برزت مسألة اللاجئين السوريين، وعلاقتها بزيادة المد العنصري التركي ضدهم وضد كل أجنبي ينتمي إلى العالم الإسلامي وإفريقيا -تحديدًا- كأحد أهم الأسباب التي أجبرت القيادة السياسية التركية على التراجع عن مواقفها المتشددة من نظام بشار الأسد، وإعلان استعدادها لفتح صفحة جديدة معه، يتم بمقتضاها حل أزمة اللاجئين، وإعادتهم إلى مدنهم وقراهم، وذلك بغية إغلاق هذا الملف الذي تحول من قضية إنسانية بامتياز في المراحل الأولى للثورة السورية إلى أزمة سياسية، ومشكلة اجتماعية تدفع باتجاه تصاعد العنصرية داخل المجتمع التركي بما يهدد السلم الاجتماعي بين أفراده، وينذر بما لا تحمد عقباه، ولعل الأحداث الأخيرة التي وقعت في قيصري وانتقلت منها سريعًا كالنار في الهشيم إلى العديد من المحافظات والمدن التركية لخير دليل على ذلك.

لا ينكر أحد أن الخطاب العنصري الذي تبنته أحزاب المعارضة التركية في الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين تحديدًا، وتحميلها من خلاله اللاجئين عمومًا على الأراضي التركية المشاكل الداخلية جميعها التي تعاني منها البلاد على مختلف مستوياتها، سواء السياسية منها أو الاقتصادية وحتى الاجتماعية، حيث أصبح اللاجئون في وجهة نظر البسطاء من الأتراك هم سبب كل مشكلة تواجههم، أو وراء أية حادثة تقع.

الأمر الذي أدى إلى هذا الانتشار السريع للكراهية بينهم لكل من هو أجنبي ينتمي إلى العالم الإسلامي أو وافد من إحدى الدول الإفريقية على وجه الخصوص، حتى وإن كان سائحًا أو طالب للعلم في جامعات بلادهم، ومطالبتهم لحكومتهم بضرورة العمل على التخلص منهم جميعًا، وترحيلهم عن البلاد مهما كانت دوافع قدومهم إليها.

وفي خضم تبادل الاتهامات بين الحكومة وأحزاب المعارضة، ومحاولة البحث عن حلول سريعة لهذه القضية لم يلتفت الكثيرون إلى تزامن هذه المسألة مع بروز نوع آخر من العنصرية يهدد بتدمير المجتمع التركي من الداخل، التي بدأت تطفو على السطح، وتهدد الأخضر واليابس، إنها ذلك الصراع التقليدي بين الأقلية العلمانية والأغلبية المسلمة، الذي يندرج تحته الصراع بين المتشددين من القوميين الأتراك والقوميين الأكراد، وكذلك الصراع بين السنة والعلويين.

وهي عنصرية عاناها الأتراك طويلًا، منذ إعلان الجمهورية التركية عام 1923، وما تلاها من سنوات، وسببت لسوادهم الأعظم الكثير من الآلام خصوصًا لقاطني منطقة الأناضول منهم، لكنها دخلت طور الكمون منذ عقود عدة، وتحديدًا منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم في البلاد، حيث خفت صوتها، وتوارت عن الأنظار، ولم يعد يسمع لها إلا حسيسًا متقطعًا يأتي كل حين، كفحيح أفعى تئن ألمًا ثم تتوارى مجددًا.

لقد نجح حزب العدالة والتنمية في إعادة التوازن للمجتمع التركي، ومنح الجميع فرصًا متساوية لتحقيق الثروة وتبوء السلطة، كل وفق قدراته وإمكاناته، ولم يتركها حكرًا على أحد أو مجموعة بعينها، منهيًا مرحلة من أظلم مراحل الجمهورية التركية، حيث سيطرت النخبة العلمانية المنتمية للغرب على مقدرات البلاد والعباد، واستحوذت على السلطة والثروة، ناظرة إلى من دونها نظرة استعلاء وازدراء.

لكن الخطاب العنصري الذي تبناه السياسيون الأتراك في حملاتهم الانتخابية منحها الدافع للعودة مجددًا، والأمل في إمكانية استعادة قوتها وتأثيرها داخل المجتمع، استغلالًا لحالة الاستنفار الشعبي ضد اللاجئين المدعوم من أسماء لها وزنها على الساحتين السياسية والحزبية.

وهو ما التفت إلى خطورته الرئيس أردوغان، حيث أوضح في مناسبات عدة أن حكومته لن تسمح بانتشار الكراهية والعنصرية ضد الأجانب في البلاد، وأنها ستقف بحزم ضد كل من يروج لهذه الأفكار التي تضر المجتمع، معربًا عن استيائه من محاولات استهداف يتعرض لها كثير من الأتراك أنفسهم، قائلًا: “لقد انقضى عهد المستكبرين الذين يرون أن هذا البلد ملكًا لأقلية صغيرة، وأن هذا الشعب عبيد لها، هم يحاولون تحويل المجالات التي ينبغي أن توحدنا جميعًا مثل الثقافة والفنون والرياضة إلى أدوات للانهزامية والتفرقة”.

وهنا نتذكر تصريحه الذي أدلى به أمام تجمع جماهيري غفير، حيث قال: “إن الأتراك البيض يصفونكم ويصفوننا بأننا أتراك سود، وأنا فخور بأني تركي أسود”. بالطبع لم يقصد أردوغان في تصريحه هذا لون البشرة أو العرق، لكنه تعبير مجازي عن طبقة الأسياد والعبيد، وهي مقولة مشهورة داخل المجتمع التركي، فهو يعرف معناها والمغزى الذي تشير إليه.

إنه يؤكد أن العنصرية الثقافية، والتعاطي بعنجهية واستعلاء، والتمييز الاجتماعي ليست ضد السوريين أو العرب واللاجئين عمومًا، إنها آفة موجهة منذ زمن طويل ضد شريحة المحافظين والمتدينين داخل المجتمع التركي نفسه، الذين عانوا ولا يزالون من هذه الممارسات العنصرية الموجهة لهم من بني جلدتهم، المنتمين للنخبة العلمانية المتغربة، التي تتعامل معهم بازدراء واستعلاء فقط لكونهم متمسكين بثوابت دينهم، ويرفضون التخلي عنها لمصلحة أفكار وعادات غربية لا تمت لمجتمعهم بصلة.

العنصرية داخل المجتمع التركي لم تقف عند حد الخلاف على الثوابت الثقافية والفكرية أو المعتقدات الإثنية، لكنها تتخطى هذه المسألة إلى درجة أعمق وأكثر خطورة، فهي تمس مبدأ العدالة الاجتماعية، والتوزيع العادل للثروة بين أبناء المجتمع.

فالعلمانيون الأتراك المرتبطون ارتباطًا وثيقًا بالغرب في كل شيء لديهم قناعة تامة أنهم الوحيدون أصحاب الحق في الاستئثار بالسلطة والثروة في البلاد، كونهم الطبقة المتحضرة، والأكثر علمًا وثقافة، وأن باقي أفراد المجتمع ممن يعيشون في مناطق الأناضول عليهم تقبل هذه الحقيقة والخضوع لأحكامها، فهم في نظر العلمانيين مجموعة من الحمقى الجهلة الذين يؤمنون بالغيبيات، ولا يستخدمون عقولهم الاستخدام الأمثل، لذا فهم محدودو الفكر والثقافة، ويجب استعبادهم والوصاية عليهم.

العنصرية داخل تركيا إذًا لها وجهان، فهي أحد مظاهر الصراع الخفي على السلطة والثروة في البلاد، وهي إلى ذلك صراع ظاهر على هوية الدولة التركية، وانتمائها الحضاري، وتوجهها الأيديولوجي، وهي بهذا الشكل تختلف عن العنصرية التي تتم ممارستها ضد اللاجئين والعرب وغيرهم ممن لا ينتمون إلى الغرب.

وتكمن خطورة هذا النوع من العنصرية في أنها تنتشر بين مكونات المجتمع التركي نفسه -بعيدًا عن العنصرية التي تستهدف السوريين أو اللاجئين من العرب والمسلمين أو الأفارقة- لذا فإن الصراع العلني بين أفراده مرشح أن يندلع في أي لحظة، مهددًا أمن البلاد وسلامتها واستقرارها.

خاصة وخلافًا لفترات تاريخية سابقة، فإن شوكة الأتراك المنتمين لمجتمع الأناضول، حامل راية الإسلام والمدافع عنه في الداخل التركي، أصبحت أكثر قوة وقدرة على الثبات والمواجهة، والتصدي لمحاولات تهميشهم، والاستئثار بالسلطة والثروة من جانب العلمانيين.

فهل تنجح تركيا في اجتياز هذا الاختبار كما سبق وأن فعلت؟ وتنزع فتيل هذه الأزمة، وتقوض دعائم بذور الفتنة بين أبنائها المدعومة دون شك من عناصر خارجية لا ترد لهذا البلد أن ينعم بالأمن والاستقرار والازدهار، أو أن يكون وجهة للمستضعفين في الأرض.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!